standes- und gesundheitspolitik

nationalratswahlen

Im Zuge der Nationalratswahlen 2024 und der nachfolgenden Regierungsverhandlungen hat die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien allen politischen Parteien sowie zahlreichen Organisationen und Personen die wichtigsten politischen Forderungen der Kammer zur Verbesserung des Gesundheitssystems zur Verfügung gestellt. Diese Forderungen wurden von den Spitzenfunktionär*innen sowie vom Kammeramt erarbeitet und breit abgestimmt. In der Folge finden Sie die Punkte im Originaltext, wie er auch vom Kammervorstand der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien unterstützt wird.

Schutz der Patient*innen vor der Kommerzialisierung

der Medizin durch Konzerne

Aktuelle Entwicklungen, wie beispielsweise der Verkauf der VAMED, zeigen, dass zunehmend Konzerne in die medizinische und pflegerische Versorgung drängen. Erfahrungen aus Deutschland, wo dieser Trend bereits länger besteht, verdeutlichen, dass Konzerne primär die Maximierung ihrer Gewinne anstreben und nicht die Interessen der Patient*innen in den Vordergrund stellen. Dies führt zu einer Versorgung, die sich nicht an medizinischen, sondern an ökonomischen Kriterien orientiert, einer Reduzierung des Personals aufgrund von Kostendruck bzw Weiterverkaufsabsichten (Private-Equity-Fonds) sowie einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Gesundheitsberufe.

Darüber hinaus entstehen Monopole, die die Kostenträger und die Patient*innenversorgung negativ beeinflussen. Um der fortschreitenden Kommerzialisierung und dem Ausverkauf unserer Gesundheitseinrichtungen an Investoren entgegenzuwirken, ist es notwendig, dass die Politik entsprechende Regulierungen einführt. Gleichzeitig soll es der Ärzt*innenschaft ermöglicht werden, größere Versorgungseinheiten zu schaffen, um Patient*innenwünschen nach längeren Öffnungszeiten nachkommen zu können.

Daraus ergeben sich folgende Forderungen:

- Finanzielle Sicherstellung einer gesicherten Gesundheitsversorgung für alle Menschen unabhängig vom Einkommen aus öffentlichen Mitteln sowie Einführung einer gemeinsamen Finanzierung des niedergelassenen mit dem ambulanten Spitalsbereich durch die Sozialversicherung.

- Reform und Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Gruppenpraxen und Ambulatorien.

- Festlegung strenger kartellrechtlicher Grenzen.

- Einführung einer Vergabekaskade im gesamten Sozialversicherungsrecht nach dem Vorbild des Primärversorgungsmodells (primär Vergabe an freiberufliche Ärzt*innen, dann gemeinnützige Einrichtungen).

- Gewährleistung von Transparenz für Patient*innen hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in medizinischen Einrichtungen.

- Erweiterung der Anstellungsmöglichkeiten von Ärzt*innen in Einzel- und Gruppenpraxen.

Ausweitung der Sachleistungsversorgung im ambulanten Bereich

Der Ausbau des ambulanten, kassenärztlichen Bereichs hat in den vergangenen Jahren nicht mit der Bevölkerungsentwicklung und den wachsenden Anforderungen an die wohnortnahe Versorgung Schritt gehalten. Die Schaffung von 100 zusätzlichen Stellen („Nehammer-Stellen“) stellt einen ersten wichtigen Schritt dar, dem jedoch weitere Maßnahmen folgen müssen:

- Schaffung von rund 1.000 zusätzlichen Kassenplanstellen sowie die Unterstützung bei Modellen zur Sicherstellung der Versorgung bei unbesetzten Stellen (vgl. Ärzt*innenbereitstellungsdienst).

- Erweiterung der Fachgebiete in der Kassenmedizin, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin.

- Stärkung der Primärversorgung, indem nicht nur Primärversorgungseinheiten (PVE), sondern alle Primärversorger, insbesondere Hausärzt*innen in Einzelpraxen oder Gruppenpraxen, zusätzliches nichtärztliches Personal finanziert erhalten.

- Etablierung von Fachärzt*innenzentren, in denen interdisziplinäre Angebote verschiedener ärztlicher Fachrichtungen gebündelt werden.

- Anpassung der Umsatzsteuerregelungen bei der Vermietung an Ärzt*innen, um die Suche nach geeigneten Praxisräumlichkeiten zu erleichtern und die Versorgung im niedergelassenen Bereich zu fördern.

- Sicherstellung der Impfung als Pflichtleistung der Sozialversicherung und Einbeziehung aller von der Nationalen Impfkommission empfohlenen Impfungen in die öffentliche Regelversorgung.

Einführung des Dispensierrechts in Ordinationen:

Verbesserung des Service durch niederschwellige Medikamentenabgabe direkt durch Ärzt*innen

Patient*innen soll die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Medikamente direkt und niederschwellig in den Ordinationen der behandelnden Ärzt*innen zu erhalten (Dispensierrecht). Für Ärzt*innen bedeutet dies nicht nur eine Erweiterung der Serviceleistungen für Patient*innen im Sinne eines „One-Stop-Shops“, sondern auch eine Verbesserung der Versorgungsqualität.

Beteiligung der Ärzt*innenschaft an gesundheitspolitischen Entscheidungen

Die gegenwärtigen Steuerungsgremien im Gesundheitswesen werden überwiegend von den Finanzierern der Gesundheits-versorgung dominiert, die zugleich teilweise auch als Leistungsanbieter agieren (Länder, Sozialversicherung). Dies führt zu einem Mangel an ärztlichem Sachverstand in den Organen der Zielsteuerung und zu Tendenzen, Mittel der Gesundheitssteuerung zugunsten eigener Einrichtungen der Finanzierer umzulenken.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das ärztliche Fachwissen im Wege der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien in den Steuerungsgremien zukünftig eine stärkere Rolle spielt und die Ärzt*innenschaft verpflichtend eingebunden wird. Dies würde nicht nur die Transparenz der Entscheidungen in der Gesundheitssteuerung erhöhen, sondern auch sicherstellen, dass bei politischen Entscheidungen die Interessen der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Vordergrund gestellt werden.

Ausbildungs- und Anreizoffensive für Gesundheitsberufe

Das Gesundheitswesen ist ein essenzieller Dienstleistungssektor, dessen Funktionieren ohne gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte undenkbar ist. Zusätzlich gehen in den nächsten Jahren viele Angehörige von Gesundheitsberufen in Pension, was auch die Nachbesetzung in Spitälern und in der ambulanten Versorgung erschwert. Um eine nachhaltige Versorgung sicherzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- Bedarfsgerechte Anpassung der Zahl der Studienplätze in der Medizin und Schaffung von Anreizen zur Ausbildung in Gesundheitsberufen bei gleichzeitiger Ausbildungsgarantie und fachlich medizinisch vertretbare Ausweitung der Ausbildungsstellen in Österreich, um eine Abwanderung ins Ausland zu verhindern.

- Recht auf Aufnahme der ärztlichen Ausbildung innerhalb von zwei Monaten nach Studienabschluss in Österreich sowie Ausweitung der Förderung für Ausbildungsstellen in Ordinationen und Gruppenpraxen.

Einführung von Anreizsystemen für eine Tätigkeit im öffentlichen Versorgungsbereich

Durch Schaffung guter Arbeitsbedingungen, insbesondere durch erhöhte Flexibilität der Tätigkeiten (z. B. durch Flexibilisierung der Anstellung in den öffentlichen Krankenhäusern bzw. Teilzeitkassenverträge), Abbau bürokratischer Hürden, angemessene Arbeitszeiten und faire Entlohnung sowie sichere (an die ärztliche Tätigkeit zeitlich angepasste) Kinderbetreuungsplätze im urbanen und ländlichen Bereich.

Zudem helfen Entlastungen der Überstunden, indem Überstunden für Gesundheitsberufe steuerfrei sind. Erschwernis- und Gefahrenzulagen im Spitalsbereich sollten weiters valorisiert werden.

Gute Arbeitsbedingungen, weniger Bürokratie und faire Entlohnung sind entscheidend, um das Gesundheitssystem nachhaltig zu entlasten.

Digitalisierung patient*innenorientiert vorantreiben

Die Digitalisierung verändert auch Prozesse im Gesundheitswesen. Dennoch darf sie kein Selbstzweck sein und sollte weder für Patient*innen noch für die Ärzt*innenschaft eine zusätzliche Belastung darstellen. Daher sind folgende Prinzipien von Bedeutung. Kein Digitalisierungsprojekt darf eine Mehrbelastung für Patient*innen und Ärzt*innen darstellen („Usability Kriterien“). Dies gilt insbesondere für den:

- elektronischen Eltern-Kind-Pass (eEKP)

- die Einführung digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGAs).

- Ausbau der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) und die Codierung nur wenn es für die Ärzt*innenschaft keine zusätzliche Bürokratie, Kosten- und Arbeitsbelastung darstellt

Im Gegenteil, die Digitalisierung muss zu Erleichterungen im Gesundheitswesen führen, weshalb beispielsweise die 90-Tage-Steckfrist für die E-Card im Sinne der Digitalisierung abgeschafft werden oder die Sozialversicherungen bei elektronischer Einreichung von Wahlärzt*inhonorarnoten innerhalb von 14 Tagen eine Kostenrückerstattung garantieren sollten.

Sicherstellung der Arzneimittelversorgung in Österreich

Es ist von zentraler Bedeutung, dass die Politik Maßnahmen ergreift, um die Errichtung von Produktionsstätten für Arzneimittel in Österreich und Europa zu fördern. Dies sollte durch gezielte Investitionen und die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen unterstützt werden. Parallelexporte von Arzneimitteln sollten bekämpft bzw. verboten oder zumindest erheblich eingeschränkt werden.

Stärkung der Gesundheitskompetenz: Integration von Gesundheitsbildung in die Lehrpläne der Schulen

Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung sollte durch die Einführung des Schulfachs „Gesundheitsbildung“ in den Lehrplänen von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden. Darüber hinaus sollten allgemeine Programme zur Gesundheitsbildung, insbesondere in den Bereichen Ernährung, Zucker, Alkohol und Suchtprävention, etabliert werden.

„Fachärzt*in für Allgemeinmedizin und Familienmedizin“

Bereits zu Beginn des Jahres 2024 wurde im Nationalrat die Einführung einer neuen Berufsbezeichnung – nämlich der*s Fachärzt*in für Allgemeinmedizin und Familienmedizin – beschlossen. Mit der Einführung wurde einem lang ersehnten Wunsch der Allgemeinmediziner*innen Rechnung getragen, die seit ca. 20 Jahren die Einführung des Fachärzt*intitels für Allgemeinmedizin fordern.

Hintergrund war die internationale Entwicklung, die den Fachärzt*intitel seit Jahren bereits vorsieht (z.B. Deutschland) und die Attraktivierung des Fachgebietes, da es teilweise noch immer finanzielle Nachteile in Gehaltsschemata oder in der Kassenmedizin für Allgemeinmediziner*innen gibt. Die neue Berufsbezeichnung stärkt die Bedeutung der Allgemeinmedizin als eigenständiges Sonderfach und würdigt die zentrale Rolle von Allgemeinmediziner*innen in der Grundversorgung und Familienmedizin, vor allem vor dem Hintergrund der PVE Diskussionen.

Sehr viele Fragen, die mit Gesetzwerdung offengeblieben sind, wurden noch vom Gesundheitsministerium knapp vor Jahresende 2024 klargestellt. Das war deshalb dringend geboten, da die Übergangsbestimmungen für bereits aktiv tätige Allgemeinmediziner mit 1. Jänner 2025 in Kraft getreten sind.

Es konnte dank des massiven Einsatzes der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien erreicht werden, dass die sehr bürokratischen Übergangsbestimmungen im Sinne der Ärzt*innenschaft noch entschärft und geklärt werden konnte. So konnte klargestellt werden, dass es ausreicht nachzuweisen in zwei der folgenden vier Bereiche in den letzten zwei Jahre zumindest sechs Monate tätig gewesen zu sein, um über die Übergangsbestimmungen den neuen Fachärzt*intitel zu erhalten:

- die Funktion als allgemeine, primäre ärztliche Ansprechstelle für alle Gesundheits- und Krankheitsfragen, insbesondere in Einrichtungen der Primärversorgung, wie Ordinationsstätten, Gruppenpraxen und Primärversorgungseinheiten, oder des intramuralen Bereichs

- Prävention, Gesundheitsförderung oder Rehabilitation oder

- die kontinuierliche Betreuung von Patient*innen, allenfalls Einleitung der weiterführenden Diagnostik und Therapie und die Funktion als Orientierungshilfe bei der Auswahl von Versorgungsstrukturen oder

- multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) wurden auch FAQ zur Antragstellung entwickelt (Erwerb der Bezeichnung Fachärzt*in für Allgemeinmedizin und Familienmedizin), um den Ärzt*innen eine Orientierung für die Ansuchen zu geben, da es allein in Wien einige tausend Allgemeinmediziner*innen gibt, die ansuchen können.

Für junge Ärzt*innen beginnt die Ausbildung zum*r neuen Fachärzt*in erst für Ärzt*innen, die nach dem 1. Juni 2026 in die Ärzt*innenliste eingetragen wurden. Davor kann noch die aktuelle Ausbildung begonnen und abgeschlossen werden. Das Curriculum für den*die Fachärzt*in für Allgemeinmedizin ist zwar schon festgelegt (9 Monate Basisausbildung, 33 Monate Turnus mit z.B. 6 Monaten Allgemeinmedizin und Psychiatrie und Neurologie, aber ohne HNO, Dermatologie und Gynäkologie als Pflichtfächer und aufsteigend je nach Ausbildungsbeginn 6 bis 18 Monate Lehrpraxis bei einem*r Allgemeinmediziner*in).

Details dazu, insbesondere die inhaltlichen Ausbildungskataloge sind noch festzulegen und ein Schwerpunkt für 2025. Selbstverständlich wird die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auch im kommenden Jahr über die weiteren Entwicklungen informieren und laufend auf sich ergebende Bedürfnisse aus der ärztlichen Praxis reagieren und auch versuchen, z.B. die Allgemeinmediziner*innen mit dem Fachärzt*intitel in den Gehaltsschemata den Fachärzt*innen gleichzustellen.

Insgesamt ist die Fachärzt*inbezeichnung für die Allgemeinmediziner*innen ein großer standespolitischer Erfolg, dessen Umsetzung die nächsten Jahre die Kammer begleiten wird.

Gesundheitsbarometer

Im November präsentierte die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien den Gesundheitsbarometer 2024, der einen Rückgang der Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung im Vergleich zu 2022 zeigt. Die repräsentative Befragung, die vom renommierten Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführt wurde, zeigt, dass Gesundheit für die Österreicher*innen höchste Priorität hat. Die Mehrheit fordert mehr Investitionen in das Gesundheitssystem. 70 % der Befragten sehen die Entwicklung des Systems negativ, während viele auch die langen Wartezeiten und den Ärzt*innenmangel beklagen. Etwa 47 % haben im letzten Jahr eine Wahlärzt*in aufgesucht. Zwei Drittel wünschen sich verschreibungspflichtige Medikamente direkt in den Ordinationen und nicht nur in Apotheken.

Im November präsentierte die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien den Gesundheitsbarometer 2024 bei einer Pressekonferenz

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien fordert einen Ausbau der Kassenstellen, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Ärzt*innen und ein neues, leistungsgerechtes Honorierungssystem. Zudem sollen innovative Arbeitsmodelle und mehr Anreize für die Gründung von Ordinationen geschaffen werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Attraktivität des Kassensystems und der Unterstützung von Wahlärzt*innen, die eine wichtige Rolle im überlasteten Gesundheitssystem spielen. Ziel ist es, die Versorgung zu verbessern und die Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Präsident Johannes Steinhart und Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied appellierten dabei an die Regierung, rasch zu handeln und echte Reformen umzusetzen.

Die Kammer fordert den Ausbau der Kassenstellen, bessere Arbeitsbedingungen und ein leistungsgerechtes Honorierungssystem, um die medizinische Versorgung nachhaltig zu sichern.

Darmkrebs-Früherkennung

Dickdarmkrebs unterscheidet sich von allen anderen Krebserkrankungen in einem ganz wesentlichen Punkt: In den meisten Fällen vor der Entstehung des Karzinoms können Vorstufen der Erkrankung in Form von zunächst gutartigen Darmpolypen entfernt werden und somit der Entstehung eines Karzinoms verhindert werden.Der Darmkrebs-Früherkennung kommt daher ein besonderer Stellenwert zu. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien setzt sich seit vielen Jahren für die Darmkrebs-Früherkennung ein und hat maßgeblich an der Etablierung von Darmkrebs-Vorsorgeprogrammen wie der Vorsorgekoloskopie mitgewirkt.

Die Vorsorgekoloskopie auf Kosten der Sozialversicherungen wurde schon vor Jahren umgesetzt und funktioniert in Wien problemlos und ist mittlerweile Goldstandard der Darmkrebsvorsorge.

Nach neuester Evidenz sollte ab dem 45. Lebensjahr regelmäßig eine Koloskopie bei Patient*innen durchgeführt werden. Ergänzend zur Koloskopie gibt es den sogenannten FIT-Stuhltest der neuesten Generation zum Darmkrebsscreening, der von Patient*innen zuhause durchgeführt werden kann und vom Labor ausgewertet wird.

Ein positiver FIT-Stuhltest ist eine medizinische Indikation und somit Anlass zur Durchführung einer regulären Koloskopie, womit eine Krebserkrankung endgültig festgestellt werden kann. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien konnte bereits frühzeitig die neue Generation des FIT-Stuhltest per 1. Oktober 2024 im Rahmen intensiver Verhandlungen in den Honorarkatalog der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) aufnehmen.

Im Zuge dieser Verhandlungen soll auch die Vorsorgekoloskopie unter Einbeziehung des Stuhltests in ein standardisiertes Darmkrebsscreening-Programm unter Einbeziehung der niedergelassenen Ärzt*innen integriert werden. Hierfür finden Verhandlungen mit der ÖGK und anderen Sozialversicherungsträgern statt. Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien erwartet, dass im ersten Halbjahr 2025 eine endgültige Einigung getroffen werden kann, um ein flächendeckendes, standardisiertes Darmkrebsscreening-Programm der Wiener Bevölkerung bei ihren Ärzt*innen des Vertrauens zu ermöglichen.

Parallel dazu hat die Stadt Wien im Jahre 2023 eine europaweite Ausschreibung für die gesamte Organisation des Screenings gestartet, um einem Generalunternehmer die Organisation des Screenings inkl. Organisation der ärztlichen Leistungen zu übertragen. Mit diesem Schritt würde nach Ansicht der Kammer der ärztliche Gesamtvertrag gemäß Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) unterwandert werden.

Die Ausschreibung der Stadt Wien verzögert sich jedoch über ein Jahr, da mehrere Einsprüche zur Rechtmäßigkeit der Vergabekriterien und der Vergabe an sich eingebracht wurden. Aus rechtlichen Gründen konnte daher das gesamte Jahr 2024 kein Zuschlag für einen*e Bieter*in erfolgen. Es ist noch unklar, wann eine Vergabe erfolgen kann, zudem ist öffentlich völlig unbekannt, wer sich unter welchen Voraussetzungen beworben hat und wie die Umsetzungspläne aussehen.

Das Ausschreibungssystem nach Vergaberecht erweist sich als hochproblematisch für die gesundheitspolitische Versorgung einer Großstadt.

Das Beispiel zeigt sehr gut, dass Ausschreibungssysteme nach Vergaberecht für die Versorgung einer Großstadt und gesundheitspolitische Projekte extrem problematisch sind.

Die Ausschreibung wird auch von der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien inhaltlich kritisiert da mit einem Generalunternehmer – entgegen den politischen Beteuerungen der Stadt Wien – der Konzernisierung des Gesundheitswesens Tür und Tor geöffnet wird, in dem ein Unternehmer bzw. ein Konzern die medizinische Versorgung übernimmt bzw. so auch monopolisieren kann. Es ist selbstredend, dass die die freiberuflichen Ärzt*innen somit in den Hintergrund gedrängt werden würden.

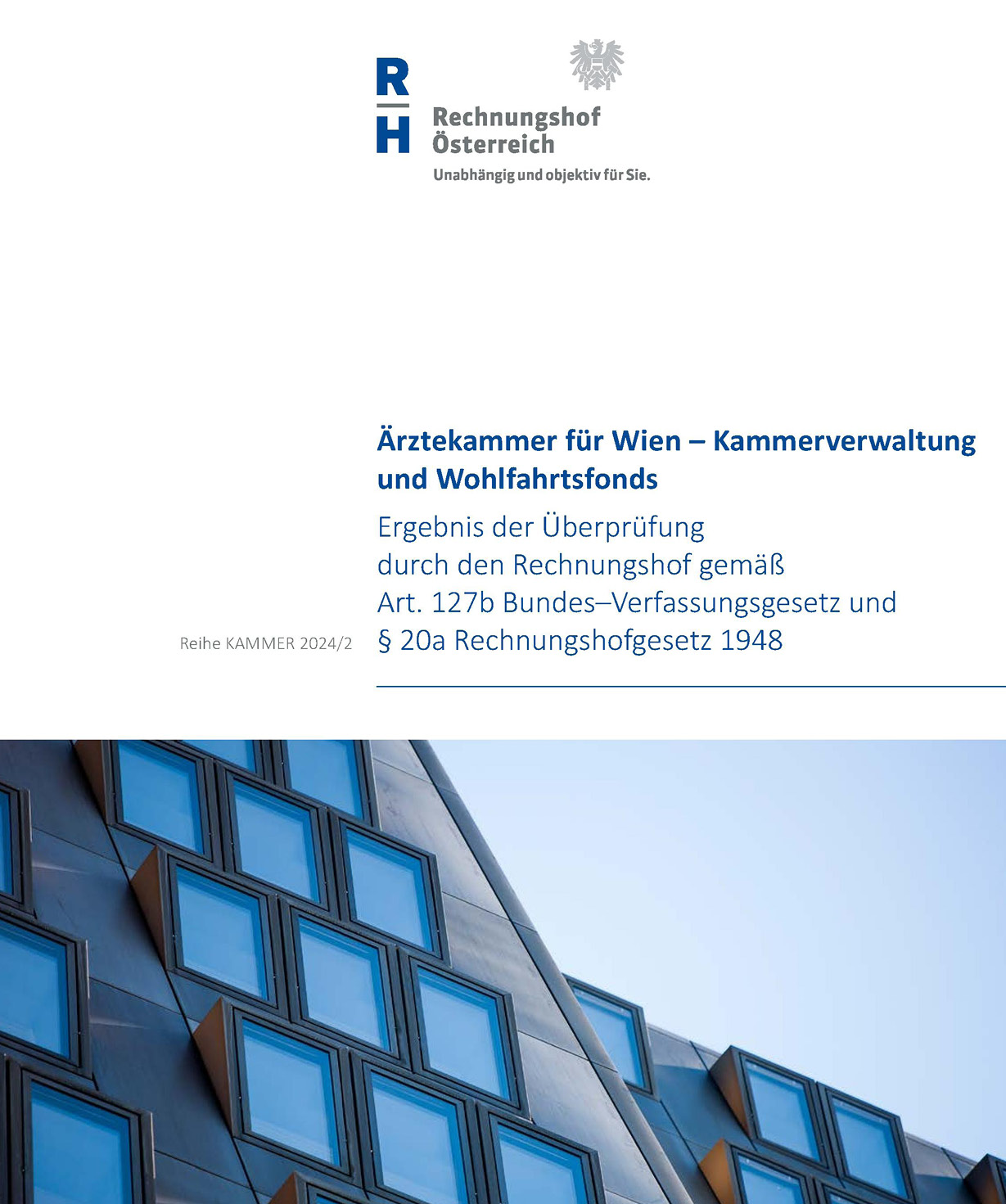

Rechnungshofbericht

Rechnungshof Wien

Ausschnitt aus dem aktuellen Rechnungshofbericht über die Ärztekammer für Wien

Der Rechnungshof hat die Kammerverwaltung und den Wohlfahrtsfonds für die Periode 2017 bis 2022 geprüft und den finalen Bericht am Freitag, 8. November 2024, veröffentlicht.

Die Kammer hat eine umfangreiche Stellungnahme ausgearbeitet und an den Rechnungshof retourniert. Die Stellungnahme, in der die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien etwa festgehalten hat, dass die Personalressourcen aufgrund der Corona-Pandemie und der Ausweitung der Serviceeinrichtung gestiegen sind, sowie den gesamten Bericht finden Sie hier zum Nachlesen.

Erfreulich ist, dass ein Gutteil der Empfehlungen des Rechnungshofes bereits vollständig umgesetzt bzw. die Umsetzung in anderen Bereichen bereits im Gange ist.